Herr Conrad, in ihrem gerade erschienenen Buch „Die Königin

- Nofretetes globale Karriere“ geht es um die weltberühmte Büste, die 1912 im ägyptischen Tell el-Amarna gefunden und vor 100 Jahren erstmals der Weltöffentlichkeit präsentiert wurde. Heute steht sie im Neuen Museum in Berlin. Wurde sie den Ägyptern gestohlen?

Nein, so kann man das nicht sagen. Denn nach der damaligen Gesetzeslage durfte die Seite, die eine Ausgrabung finanzierte – in diesem Fall der deutsche Unternehmer James Simon – die Hälfte der gefundenen Objekte behalten. Aber heute schauen wir auf diesen Vorgang mit anderen Augen: Diese Regel ist unter den Bedingungen des damaligen Imperialismus entstanden. Ägypten war eine britische Kolonie, kein souveräner Staat wie Deutschland. Als das Land in den 1920er-Jahren die Unabhängigkeit erreichte, wurde diese Regel sofort gekappt.

Hätte die ägyptische Seite sich damals also entscheiden können, die Nofretete zu behalten?

Nein, denn es waren gar keine Ägypter beteiligt. Die Teilung der Fundstücke geschah zwischen der deutschen Ausgrabungsdelegation und französischen Beamten, die für Ägypten die Verwaltung der Altertümer regelten. Auch das war ein Teil der kolonialen Machtstruktur.

Seitdem sind mehr als 100 Jahre vergangen. Muss man heute nicht sagen: Die Büste gehört nach Ägypten?

Rechtlich betrachtet ist sie Eigentum der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Die Frage, wem sie gehört, stellt sich daher eher auf moralischer als auf juristischer Ebene. Für Ägypten ist Nofretete durch und durch Ägypterin und hat eine große Bedeutung für das ägyptische Selbstverständnis. Ich kann nachvollziehen, dass Ägypten sie wieder in Kairo sehen möchte.

Warum will Deutschland sie nicht hergeben?

Die Nofretete ist längst nicht mehr nur ein historisches Objekt, sondern sie ist zu einem Bestandteil der deutschen Kulturgeschichte geworden – und deshalb für viele Deutsche aus Berlin nicht mehr wegzudenken. Seit ihrer ersten Ausstellung im Jahre 1924 wurde sie für verschiedene Zwecke vereinnahmt. So gibt es die Vorstellung, dass das römische Reich und das antike Griechenland zur Vorgeschichte der deutschen Kultur gehören. In der Erweiterung dieser Vorstellung wurde auch Ägypten dafür vereinnahmt. Seit den 1920er-Jahren haben Feministinnen und Demokraten, die Nazis, aber auch Menschen, die sich für ein kosmopolitisches Berlin engagieren, die Nofretete immer wieder für ihre unterschiedlichen Zwecke instrumentalisiert.

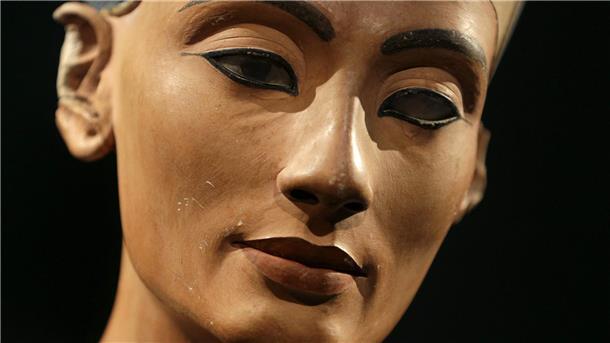

Seit 2009 wird die Büste der Nofretete im Nordkuppelsaal des Neuen Museums auf der Museumsinsel in Berlin ausgestellt. Foto: Michael Sohn

Heute zieht sie im Neuen Museum jedes Jahr Hunderttausende an. Warum lieben die Menschen die Nofretete so?

Zum einen, weil sie von Besuchern aller Welt als eine Inkarnation der zeitlosen Schönheit gesehen wird. Und zum anderen, weil ihre Schönheit die Jahrtausende unbeschadet überstanden hat. Das ist Teil ihrer Aura, ihrer Faszination. Viele, die sie sehen, haben den Eindruck, sie könnte eine Person der Gegenwart sein. Das Interessante ist, dass sich das über die vergangenen 100 Jahre nicht verändert hat.

Warum ist das so?

Das hat vor allem mit unseren Sehgewohnheiten zu tun: Wir sind inzwischen so sozialisiert. Die Leute wachsen mit der Nofretete auf. Wäre sie zu einem Moment erschienen, als die Vorstellungen von Schönheit anders waren, wäre das vielleicht anders. Ein Peter Paul Rubens oder ein Sandro Botticelli hätten nicht Nofretete gemalt. In den 1920er-Jahren aber entsprach sie genau dem Schönheitsideal der Zwischenkriegszeit.

Sogar ein US-Superstar wie Beyoncé besichtigte im Jahr 2018 die berühmte Büste in Berlin. Im selben Jahr verkleidete sie sich auf der Bühne des Coachella-Festivals als Nofretete. Warum hat sie das gemacht?

Die afroamerikanische Aneignung der Nofretete geht zurück bis in die 1920er-Jahre. Für Prominente wie Beyoncé ist sie ein Symbol für Black Power. Ein Symbol für eine Zeit, in der die ersten Zivilisationen der Menschheit in Afrika auftraten, aber auch für die Macht der Frauen. Nofretete war in der Antike eine Königin mit wirklicher Macht und kein Schönheitsideal.

Das widerspricht der Lesart in Deutschland, die Sie angesprochen haben. Wie passt das mit dieser Erzählung von Beyoncé zusammen?

Das ist genau das, was mich so fasziniert hat, und genau darum habe ich dieses Buch geschrieben. Die Formen der Aneignung sind inzwischen so vielfältig, dass wir von vielen Nofretetes sprechen müssen. Es gibt nur eine Büste, ihre Deutungen konkurrieren jedoch miteinander und widersprechen sich sogar. Beyoncés Deutung richtet sich ganz explizit gegen die europäische Lesart von Ägypten als Vorgeschichte der westlichen Moderne. Beyoncés Interpretation kollidiert aber auch mit dem ägyptischen Narrativ, das die Nofretete nur für den ägyptischen Nationalismus beansprucht. Darüber hinaus existieren weitere Narrative in anderen Regionen der Erde. Diese Deutungen haben sich von der historischen Figur und der Büste gelöst.

Beyoncé, der ägyptische Staat, Deutschland und andere Länder: Warum zerren so viele an der Nofretete? Warum ausgerechnet an ihr?

Weil sie so allgegenwärtig ist, werden unterschiedliche Erzählungen mit der Gestalt der Büste verbunden. Je öfter diese Aneignungen stattfinden, desto mehr wird sie zu einer globalen Ikone.

Ist die Nofretete auch ein Instrument der Macht für diejenigen, die ihre Erzählung mitbestimmen?

Auf jeden Fall. Faktisch ist die Nofretete politisch stark aufgeladen. Ein besonders markantes Beispiel ist der Versuch der Nationalsozialisten, die Nofretete in den 1930er-Jahren zu einer Arierin zu machen. Der Fall, der am kürzesten zurückliegt, ist die „Goldene Parade der Pharaonen“ - der Versuch der ägyptischen Regierung und insbesondere von Präsident Sisi, die Geschichte der Pharaonen für die Legitimierung der eigenen Herrschaft zu benutzen. Das zeigt, wie das antike Erbe und politische Macht in Verbindung gebracht werden.

Wäre die Geschichte der Nofretete anders verlaufen, wenn sie erstmals nicht in Berlin, sondern in Ägypten ausgestellt worden und dort auch geblieben wäre?

Das ist natürlich etwas spekulativ, aber ich denke schon, dass man das so sagen kann. In den 1920er-Jahren hatte Deutschland seine Kolonien verloren, das imperiale Zeitalter dauerte jedoch weiter an. Die Ausstellung an einem geopolitischen Zentrum wie Berlin ermöglichte die Weltkarriere der Nofretete. An der kolonialen Peripherie in Ägypten wären die Voraussetzungen dafür nicht gegeben gewesen.

Die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy nennt das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Restitution, also der Rückgabe von Kulturgütern. So hat Nigeria die ersten Benin-Bronzen zurückerhalten. Warum wird nicht auch die Nofretete zurück an Ägypten gegeben? In Berlin könnte man dann ja eine Kopie der Büste ausstellen.

Das ist ein interessanter Vorschlag. Obwohl der Fokus auf das Original eine lange Geschichte in Europa hat, wäre es gut möglich, in Berlin eine Kopie zu zeigen und an ihr die Geschichte der Nofretete zu erzählen: Wie wurde sie gefunden? Wie kam sie nach Berlin? Man könnte auch die Debatte um ihre Restitution und die Geschichte ihrer Aneignung aufgreifen.

Ich glaube, diese Erzählung wäre das für das Publikum genauso interessant, wie das Original zu bewundern.

Im Jahr 2013 wurde bei Protesten gegen den Besuch von Ägyptens Präsidenten Mursi auch verfremdete Nofretete-Figuren gezeigt. Foto: Florian Schuh

Die Nofretete macht auch als Comic-Gestalt eine gute Figur. Foto: Rainer Jensen